Management Humain, pas Bisounours avec Martin Mahaux, fondateur de Phusis Partners

Chez Talkspirit, nous mettons en lumière des partenaires qui expérimentent de nouvelles façons de travailler. Dans cet entretien, Martin Mahaux décrit comment Phusis accompagne des organisations de toutes tailles vers des pratiques plus adaptées au monde actuel, en travaillant la structure, la culture et le leadership.

Qui est Martin Mahaux et qu’est-ce que Phusis Partners ?

Martin: Je suis papa de deux enfants et depuis 10 ans, accompagnateur de transformations, notamment au sein de Phusis, que j’ai cofondé il y a 8 ans. Je me qualifie volontiers d’idéaliste pragmatique. J’ai eu la chance de faire un doctorat autour des questions de collaboration.

Ingénieur informaticien de formation, pas très doué avec les ordinateurs ou la programmation, je me suis retrouvé à faire le pont entre les informaticiens et les “vrais gens” 😉. Ça m’a amené à découvrir le monde de la co-construction, de la collaboration, dont j’ai fait ma thèse, abordant notamment des sujets assez inattendus tels que l’utilisation de l’improvisation théâtrale pour faciliter la créativité collaborative.

Autant dire que j’étais un peu un alien à la fac ! Voilà, c’est peut-être une manière intéressante de répondre à « qui je suis » : à la fois technicien, ingénieur, et improvisateur, créatif. A la fois idéaliste, et pragmatique…

Ma casquette chez Phusis, outre le fait d’être fondateur, concerne la gouvernance et les questions structurelles. Je ne suis pas un coach individuel certifié, par exemple. Je suis vraiment plus sur le collectif et les structures.

Phusis a été fondé il y a huit ans pour amener de nouvelles façons de fonctionner dans les organisations. À l’origine, vous visiez surtout les grandes organisations ?

Oui, c’était notre première cible. A l’époque il nous a semblé que c’est surtout là qu’il manquait une offre d’accompagnement, d’une part authentiquement tournée vers des modèles disruptifs mais d’autre part avec le sérieux et la gestion de changement nécessaire dans les grandes boîtes. Aujourd’hui, on a gardé cette capacité mais on travaille un peu partout, dans des structures privées ou publiques, de 25 à 5 000 personnes.

Notre raison d’être, aujourd’hui, on la formule comme une triple reconnexion : permettre aux gens de se reconnecter à eux-mêmes, aux autres et à ce qui les entoure. On pense que c’est la clé des nouvelles façons de fonctionner ensemble, plus adaptées au monde d’aujourd’hui.

Quels sont, selon toi, les principaux défis auxquels les organisations sont confrontées aujourd’hui ?

Tout part de ce monde qui change, et qui change de plus en plus vite. C’est sans doute la caractéristique la plus marquante : ça n’arrête pas de bouger. C’est à la fois passionnant, fatigant, et stressant.

Aujourd’hui, chaque entreprise est en transformation. Elle essaie de se débrouiller face à cette nouvelle donne, souvent par essai-erreur, parce qu’il n’y a pas de solution toute faite.

Certaines font « encore plus qu’avant », au point d’installer une bureaucratie de contrôle qui grippe tout ; d’autres jettent le bébé avec l’eau du bain et se retrouvent sans cadre de management. On voit alors des équipes autogérées, mais sans dispositif pour décider, gérer les conflits ou collaborer efficacement.

Résultat dans les deux cas : perte de repères, baisse d’engagement, difficulté à faire remonter les signaux du terrain... Les demandes varient : parfois très pragmatiques (manque d’efficience), parfois plus idéologiques (alignement aux valeurs). Souvent, c’est un mélange des deux.

Quelles sont les méthodes ou approches que tu observes ?

La méthode de management classique reste la pyramide hiérarchique du pouvoir. Elle a fonctionné, et elle a l’avantage d’être simple à comprendre : « le chef a raison ». Mais on en voit aujourd’hui clairement les limites, notamment face à la complexité et au besoin d’intelligence collective.

Alors certains proposent de modèles où l’on décide de tout ensemble, mais c’est tout aussi catastrophique : on tombe dans la tyrannie du groupe, qui n’est in fine pas plus agréable que celle du chef.

Il faut donc trouver quelque chose de plus fin : une gouvernance distribuée, plutôt que « partagée ». On crée des îlots de pouvoir et de responsabilité clairs, où chacun dispose d’autant d’autonomie que possible. Une fois qu’on a décidé qui décide de quoi, on se “lâche un peu la grappe” 😉.

Mais cela demande du temps : clarifier les rôles, les responsabilités, mettre les bons cadres.

Je profite pour corriger une idée reçue : celle de la gouvernance horizontale. L’intention est bonne — plus d’équité —, mais elle nie la nécessité de la verticalité pour gérer la complexité.

Dans un corps humain, les cellules forment des tissus, les tissus des organes, les organes des systèmes : il y a une verticalité nécessaire à la gestion de la complexité. Pourtant, le cerveau ne commande pas directement aux cellules de se diviser ; elles ont leur autonomie.

On peut donc utiliser la verticalité sans hiérarchie de pouvoir. Chacun décide dans son périmètre. La verticalité aide à coordonner la complexité, sans imposer « le chef au-dessus ».

Bref, il existe une myriade de nuances dans ces nouvelles façons de travailler. Notre rôle est de trouver, avec chaque organisation, celle qui correspond à sa réalité et à son problème principal.

Comment intervenez-vous concrètement dans ces transformations ?

On accompagne sur trois dimensions : la structure, la culture et le leadership.

- La structure, c’est les règles du jeu ;

- La culture, ce sont les croyances et les valeurs ;

- Le leadership, c’est la capacité à mobiliser.

On ne peut pas dissocier structure et culture : elles doivent rester alignées. Si vous changez la loi sans faire évoluer les croyances, ou inversement, vous créez une incohérence. C’est important, car de nombreuses organisations font l’erreur de travailler sur l’un ou l’autre, sans bien considérer l’alignement.

Au début de ma carrière, mes outils liés à l’improvisation théâtrale étaient fort utilisés dans des séminaires, des mises au vert, où les collaborateurs venaient ouvrir les yeux sur d’autres principes de management. Purement culturels, ces séminaires donnaient des étoiles dans les yeux aux collaborateurs… Mais dans la structure rien n’avait changé, et dès le lundi au retour au bureau c’était la douche froide. À l’inverse, les consultants très structurels modifiaient les organigrammes sans toucher à la culture, et les leaders se plaignaient par la suite de ne pas récolter les bénéfices escomptés du changement….

Aujourd’hui, nous combinons les deux : structure et culture, avec en plus un travail sur le leadership à tous les niveaux.

Le leadership est le moteur du changement. Dans un système qui n’a pas besoin d’évoluer, on a besoin de management. Quand il faut se mettre en mouvement, on a besoin de leadership.

Nous travaillons beaucoup sur cette dimension : on regroupe les leaders, pas uniquement des managers, issus de tous les niveaux de l’organisation, on les questionne sur leur propre posture, on parle beaucoup d’intelligence systémique et relationnelle, et puis on les invite à penser puis piloter un petit projet de changement, de façon à reconnecter chacun à son leadership via une expérience positive de changement.

Et sur le plan des mentalités ? Quels sont les changements les plus nécessaires ?

Premièrement, il faut arrêter de traiter l’humain comme un robot. Ce n’est pas qu’une question d’éthique : ça ne fonctionne plus.

Ensuite, dépasser l’idée que « manager humainement » serait être « bisounours ». Ce n’est pas ça : il faut allier bienveillance et exigence. Dans une tyrannie, l’exigence règne en maître et la bienveillance n’a pas de place.

Mais ramener la bienveillance ne doit pas faire disparaître l’exigence, au risque de foncer vers un individualisme qui caractérise déjà nos sociétés occidentales.

Si l’on permet à l’individu de faire exactement comme il veut, si l’on ne sanctionne jamais un comportement toxique, le collectif est forcément mis à mal, et on voit cette dérive dans beaucoup d’organisations où l’expression d’un certain courage managérial vient à manquer.

Autre modèle mental à revoir : celui du manager « homme ou femme à tout faire ». Dans toute équipe, il y a le travail métier, et le travail managérial, ou non-métier, qui permet la collaboration.

Pourquoi une seule personne devrait-elle forcément prendre à son compte toutes les tâches non-métier ? Vision stratégique, gestion des conflits, développement des talents, coordination opérationnelle, animation du collectif… Ces aspects du métier actuel de manager, à qui on demande toujours plus, sont très différents, et demandent des compétences très variées, rarement présentes chez une seule et même personne.

On pourrait très bien découper ces rôles selon les forces de chacun, mais “on a toujours fait comme ça”… Cela rend le métier de manager très compliqué, entre le marteau et l’enclume, avec des postures différentes et souvent incompatibles, et au final beaucoup de souffrance….

On continue trop souvent à faire comme on a toujours fait, sans se poser la question.

Quel rôle joue la technologie dans tout cela ?

La technologie fait partie des structures : elle façonne les comportements. Or, elle est un miroir des systèmes managériaux dans lesquels elle est conçue. Sans forcément que l’on s’en rende compte, elles participent grandement à la perpétuation de systèmes parfois toxiques mais ancrés dans nos habitudes…

Par exemple, Microsoft Teams porte en sa structure profonde l’idée d’une pyramide managériale. Il en va de même de la plupart des enquêtes d’engagement du personnel par exemple, qui posent des questions du style « Comment votre manager gère-t-il les conflits ? », qui agrège les résultats par manager pour pouvoir les comparer entre eux….

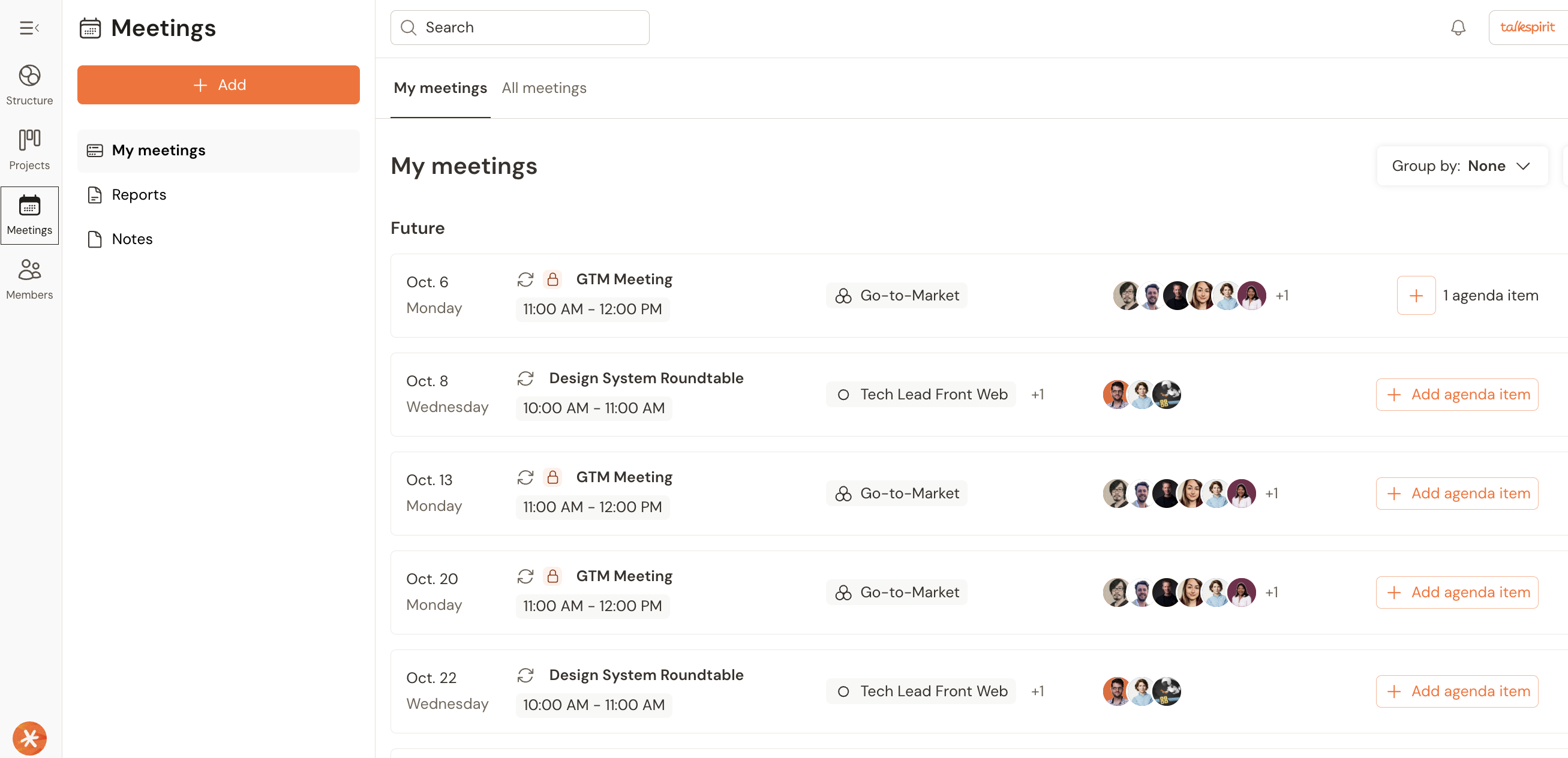

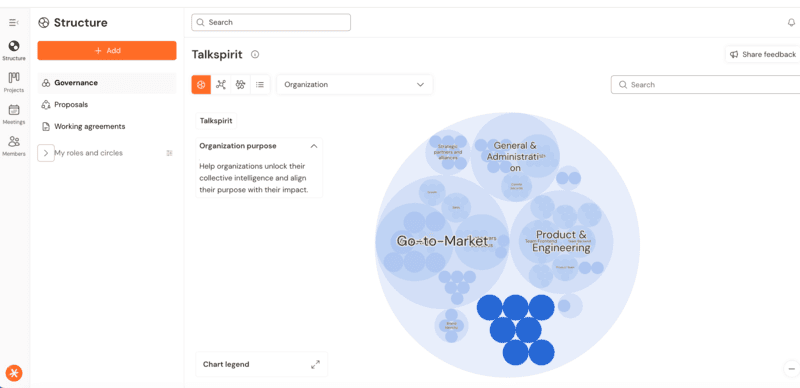

Pour soutenir les nouveaux modèles organisationnels, une nouvelle technologie est indispensable.

Pour gérer des systèmes distribués, il faut des outils capables de cartographier, rendre visible, et naviguer dans l’organisation. L’information doit être disponible, transparente.

Et l’outil devrait pouvoir « se faire oublier ». Ce qu’on veut, ce sont des interactions humaines de qualité.

L’IA fait évidemment partie du paysage. Mais la question clé, c’est : cette technologie me redonne-t-elle du pouvoir ? Ou me le retire-t-elle ? C’est ce qui distingue les technologies qui nous rapprochent de celles qui nous aliènent.

Peux-tu partager un moment où cette approche est devenue concrète ?

Oui, deux histoires.

La première : dans une grande entreprise d’environ 2 000 personnes, la direction voulait éliminer le mot « manager » en six mois. Une sacrée utopie, qui au final est devenue un trajet de transformation de plusieurs années. Dans ce trajet, un manager de terrain avait pris pas mal d’initiatives, et avait notamment pris peu à peu le rôle de facilitateur, un rôle animant les réunions et les dynamiques collaboratives. Six mois plus tard, il facilitait le comité de direction.

C’est un bel exemple de potentiel révélé, de valeurs mises au service du collectif, au-delà des titres.

La seconde : une participante à notre formation Authentic Relating nous a raconté comment cette approche avait transformé sa relation avec son adolescent, difficile depuis des années.

Au-delà de la performance organisationnelle, c’est l’humain qui nous intéresse. Si les personnes changent leur manière de se relier, tout le reste suit.

Quels sont, selon toi, les impacts les plus forts que vous créez ?

Notre raison d’être parle de triple reconnexion :

- à soi (envies, valeurs, identité),

- aux autres,

- à ce qui nous entoure.

Concrètement, cela veut dire permettre à chacun de se reconnecter à soi dans des systèmes qui, trop souvent, poussent à se déconnecter pour « tenir ».

Quand on se déconnecte de soi, on se déconnecte aussi des autres et du monde. C’est là que nous voulons avoir un impact, sur une dimension quasiment politique qui s’assume.

Plus concrètement, nos impacts vont de l’amélioration de la prise de décision stratégique à la clarté des rôles et responsabilités opérationnelles, en passant par la transformation de conflits en espaces de richesse, et j’en passe bien sûr.

On ne prétend pas avoir de chiffres magiques. On collabore avec des chercheurs, mais ces phénomènes sont complexes. On apprend en avançant, avec humilité.

Si tu devais donner un seul conseil à un leader en transformation ?

La vulnérabilité. Ce n’est pas la faiblesse, mais la capacité à montrer ses faiblesses et à en parler. C’est ce qui crée la sécurité psychologique et la confiance.

Et puis, cette phrase bien connue : « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »

Le leader fait partie du système et il porte une grande responsabilité sur son état actuel. Se remettre en question, expérimenter, être soi-même le terrain de la transformation, c’est essentiel.

Y a-t-il des questions que tu continues à te poser ?

Oui, beaucoup autour de l’intelligence artificielle en ce moment. Elle remet en cause nos métiers, nos façons de travailler, et même notre rapport à l’humain.

Peut-on faire du management humain avec des robots ? Comment faire pour que cette technologie renforce notre humanité plutôt que de la réduire ?

Plus largement, vers quoi allons-nous ? Vers une technopuissance, ou vers un usage plus conscient et collectif ?

Et au-delà des grandes questions, on reste confrontés à des questions très concrètes : pourquoi telle organisation en est-elle là, et que faire pour l’aider à avancer ? C’est ce qui rend notre travail passionnant.

Merci beaucoup, Martin. Un mot de la fin ?

Un grand merci à toi et à Talkspirit pour cette initiative. Il reste beaucoup de travail “d’évangélisation” à faire autour de ces approches — avec des guillemets, parce qu’il ne faut surtout pas que cela devienne un dogme. Merci de rassembler celles et ceux qui cherchent à faire avancer ces nouvelles façons de travailler.

Révélez le potentiel de votre organisation.

Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos projets.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)